よく考えてみたら、このブログはそもそも備忘録のために作ったものです。

今空手の組手審判の資格を取ろうと考えていますが、何気なくてみていた審判という人達の動きは、実に洗練されており、動き方にもルールなどが存在します。

常に威厳を持って、試合をコントロールする必要があります。

今回は、私が講習会等で受けた指摘事項を備忘録として書き記したいと思います。

1.審判の動作や指摘事項

審判の動作(組手の場合)はほとんど動き方は決まっています。指摘を受けたものを備忘として残しておきたいと思います。

1−1.「ヤメ!」の動作について

1−1−1.ヤメの所作について

審判のヤメの動作は、上から手刀を振り下ろし、選手の間に割って入るイメージです。

私の場合は手刀を振り下ろすのではなく、手刀をすっと前に出しているだけで、これでは選手がわかりにくいという事でした。

また基本的に気を付けの姿勢(結び立ち)をしっかりと意識すること!を何度も言われました。

大きな声で、ヤメを宣言しないとジェスチャーだけでは選手は止まらないので注意!

1−1−2.ヤメの動作の後について

上からしっかりと振り下ろして、しっかりと試合を止めましょう!

またヤメの動作は、ビシッと手刀を振り落とし、しっかり一旦止まって試合自体を止めること。

一度行ったら手をおろし中央(開始位置)に移動します。

しっかりと一度止まり!手を下ろしてから移動すること。手は開かずに手刀を!

1−2.組手試合の始まりと終わりの礼

指摘を受けたのは、組手の開始時と終わり時の礼のやり方(基本主審)についてです。

主審は最初にコート両側に選手の選手整列が完了してから、以下のことを行います。

1−2−1.始まりの礼

①「正面に!」という言葉を発し正面を向かせる(全員に対し)

②正面に!という言葉の後、両掌を正面に向けるジェスチャーを行う

③「礼!」という声を発し、全体で礼を行う

④「お互いに!礼!」という声を発し、互いに礼を行う。

⑤主審だった場合は、その後一歩後ろに下がり、審判団に対し一礼を行う。

副審だった場合は、主審方向に対し礼を行う。

1−2−2.終わりの礼

①「お互いに!礼」という声を発し、互いに礼を行う。

②「正面に!」という言葉を発し正面を向かせる(全員に対し)

③正面に!という言葉あの後、両掌を正面に向けるジェスチャーを行う

④「礼!」という声を発し、全体で礼を行う

始まりと終わりで、正面に礼の順番が変わるので注意!

1−3.ポイントの宣告

副審の旗が2本以上、上がった場合に、選手にポイントを宣告します。

ポイントの獲得する選手を見ながら、

「赤!中段突き(ちゅうだんつき)!有効!」※ちゅうだんづきではない

など、それぞれハッキリと宣言します。

またこの際「有効!」とか「技あり!」、「一本!」の発言時に肩まで手を持っていき、発言と合わせてジェスチャーを行います。

有効・・・ななめ下に手を出す

技あり・・・真横に手を出す

一本・・・真上に手を出す

とにかく、発声をしっかりと大きく!分かる形で!行うこと!

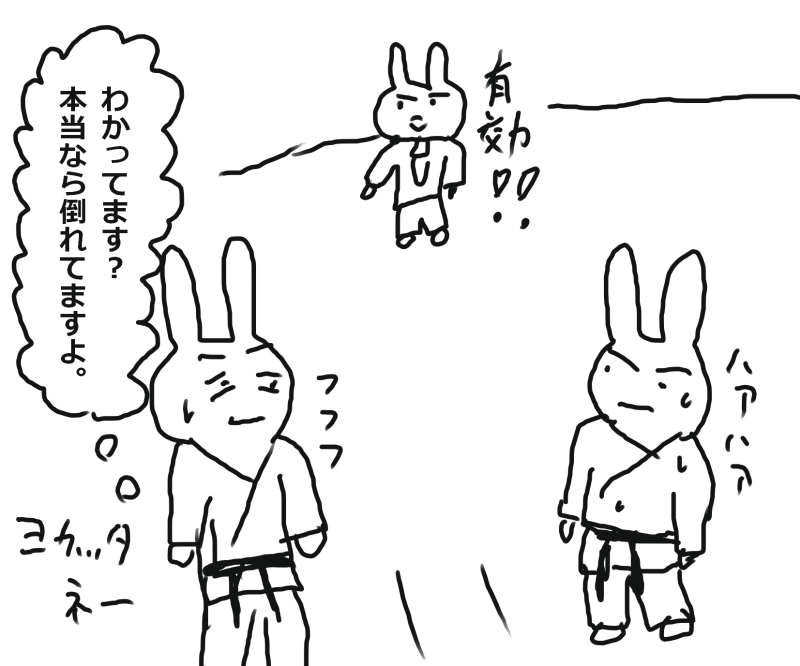

※ちなみにこの画像のように、すぐに一本!と言うことはありません。必ず開始位置に戻ってから!

1−4.反則の判断

反則の判断は主審が行います。

なので、主審は常に反則の見える位置を取り、選手の反則を見極める必要があります。

いわゆる当てすぎ(過度の打撃)などの反則は主審が見てコントロールしていかないと、強い攻撃を促してしまうことになります。なので、ドンピシャでも技のコントロールができていなければ、反則を取る必要があります。

また裏回し蹴りなどで、目線が相手選手を見ていない場合も、コントロールできていないという状況になります。

1−5.審判の立ち位置

審判の立ち位置は以下を気にしながら行う必要があります。

①両選手の中央付近を維持して、三角形の位置をとる

②副審や監査(試合全体にミスがないかを見る人)の視界を邪魔しない

③慌てずに選手の動きを先回りしてあまり動かない

④ライン際に選手が位置している場合は、なるだけラインに出たかどうかの見極める位置に移動する

1−6.試合の再開

試合の再開時は、両手を広げ手を正面に合わせるようにして再開のジェスチャーを行う。

「続けて!はじめ!」

の宣言をしっかり発声すること!

また再開のジェスチャーはビシッ!と行う事で、選手に再開が明確に伝わるようにする!

ジェスチャーはふわっとやらないで、キビキビと行うこと。

指は開かずに、手刀をしっかり!!

1−7.副審の旗の状況と試合の進行について

試合の進行は、副審を見るのではなく、技を見ること。

副審ばかりを気にしてキョロキョロしてはいけない。

ポイントが取れたかどうかは、あくまで副審の判断であるが、技の攻防や試合の流れを見るうえで、副審を気にしすぎると技を見落としてしまう。

なので、基本的には選手の技を見て、副審は確認の為に見る意識で行うこと。

但し見落としていた場合は、監査(試合全体を見ている人)の笛が注意してくれるので、それを利用すること。

1−8.開始、ヤメ、終了は明確に行う

審判の所作の中でも、試合の開始、試合の中断、試合の終了選考はより明確に行う必要がある。

試合開始・・・勝負始め!

試合の中断・・・ヤメ!&続けて始め!

試合の終了・・・〇〇の勝ち!

などの、試合の進行の宣言はとにかくハッキリと明確に宣言する必要がある。

1−9.残り15秒の「あとしばらく」

残り15秒になると、ブザーが残り時間を知らせてくれます。

主審はそれに合わせて「後しばらく」の発声を行います。

1−10.副審の意識すべき事

旗が重い(要するに副審の旗が上がらない)状況は副審が技をしっかりと見極めて取ってあげる必要がある。

・一本(3ポイント)の技は常に意識すること

・完璧を求めすぎて旗が上がらないと、良い技を出したほうが負ける展開になる

・同意をして旗を上げることを意識すること

自分の位置から見えないから上げないのではなく、見える位置にいる別の副審が旗を上げたら、同意すれば良い。同意はワンテンポ遅れても大丈夫。慌てずにしっかりと上げること。

1−11.怪我の対処方とテンカウント

選手が怪我を負った場合の対処法

選手が怪我等で倒れたり、立ち上がれなかった場合

・ドクターをすぐに呼び、テンカウントの開始(大会によってはテンカウントはない)

・ドクターの到着を待ち、コート外を背にして、コート内の状況を把握する

相手選手がコーチと話していたり、大人しくしていない場合は、戻るように指示する

・ドクターの承認が得られた場合、主審も続行可能化を判断する

・続行時は元の位置に戻り怪我の状況に応じた反則等を宣言する。

例えば、怪我をした場合に過度の打撃によるなら、注意を!

逆に、怪我を装っている可能性がないかも注意!

なにもないなら試合再開!

2.終わりに

細かいところは、本当にたくさんの指摘があったと思いますが、とにかく言われたのが

・ヤメのジェスチャー

・続けて始め!のジェスチャー

この2つについては、試合の中でも重要な意味合いを持っているので、ハッキリと選手に伝わる声の大きさ、ジェスチャーの動きが大事になります。

特に私の場合は、ジェスチャーが「ふわっとしている」と指摘を受けたので、ビシッと決めるようにしていく必要があります。

また全てにおいて、目線や立ち方、発声など立ち振舞において、

威厳

を持ってこうすることが求められます。

今回は備忘の意味を含め書き残したいと思います。

忘れないように経験を積んで、しっかりとした審判を目指したいと思います。